|

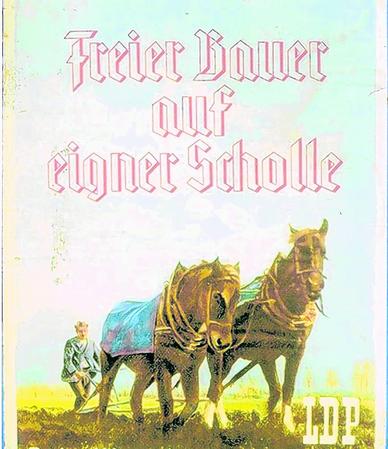

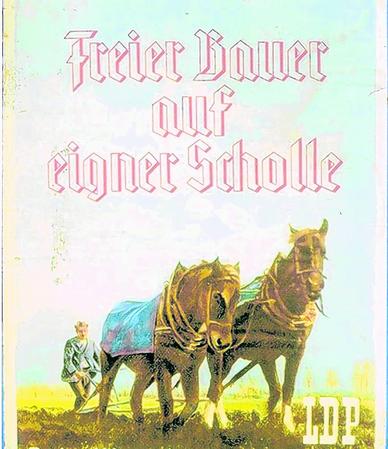

Ab 1952 erfolgte der Zusammenschluss in LPGs. |

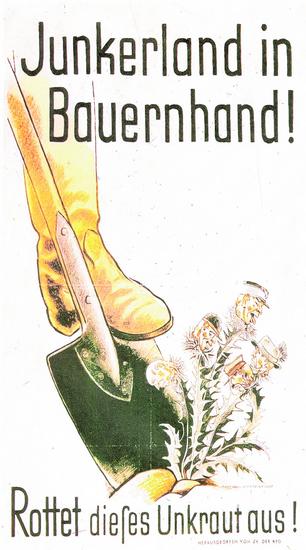

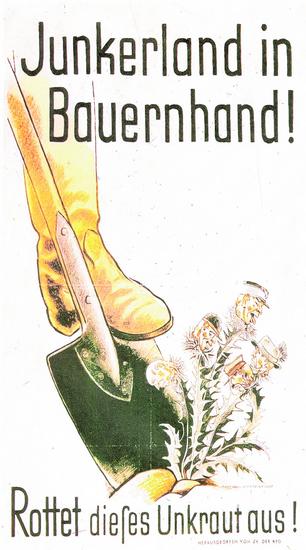

der Kommunistischen Partei Deutschlands im Jahre 1945. |

|

|

Die Vorgeschichte der Bodenreform

Reichssiedlungsgesetz von 1919 brachte keinen befriedigenden

Wandel

Die Bodenreform ist keine Erfindung des Jahres 1945. Reformbestrebungen

gibt es schon seit Jahrhunderten. Es geht immer um die Neuaufteilung des

Grundbesitzes, den besitzlosen Bürgern Land zu übergeben, um

ihre Existenz zu sichern, sie sesshaft zu machen und damit der Landflucht

entgegen zu wirken. So wurden durch die Französische Revolution 1789

alle Klöster enteignet. Die Nationalisierung des Bodens beschloss

die erste demokratisch gewählte Volksvertretung Russlands am 18. Januar

1918 einstimmig. Nach diesem Beschluss folgte das Gremium nicht dem kommunistischen

Programm der Bolschewiki und wurde darauf von Lenin auseinander gejagt.

In Deutschland bemühte man sich mit wechselndem Erfolg um eine Reform

des Bodenrechts. Weder die verschiedenen Siedlungsbewegungen - innere Kolonisation

ab 1886 - noch das Reichssiedlungsgesetz von 1919 auf Grundlage des Artikels

155 der Verfassung der Weimarer Republik brachten einen befriedigenden

Wandel. In Deutschland wurden so nur 124 000 Siedler- oder Bauernstellen

geschaffen. Bezeichnend ist, dass erst die Siegermächte des Zweiten

Weltkrieges mit dem Potsdamer Abkommen in allen Besatzungszonen eine Bodenreform

anordneten.

Ein Jubiläum im Zwielicht

Am 11. September 1945 wurde die Durchführung der Bodenreform verordnet

Am 11. September begingen wir den 65. Jahrestag der Bodenreform in

Sachsen. Ein Jubiläum im Zwielicht. Einerseits wurde durch diese Maßnahme

den Umsiedlern, landarmen Bauern und Siedlern Boden zur Verfügung

gestellt, damit der "Landhunger" gestillt. Die Umsiedler erhielten eine

Existenzgrundlage und den Siedlern wurde eine Basis zur Ernährungssicherung

ihrer Familie geschaffen. Zum anderen wurden die entschädigungslos

Enteigneten mit großer Brutalität behandelt, die sich in geistiger

und körperlicher Gewalt äußerte. Am oben genannten Tag

erließ die Landesverwaltung Sachsen die Verordnung über die

Durchführung der demokratischen Bodenreform.

Rückgang der Agrarproduktion

Durch den Befehl Nr. 110 der sowjetischen Militäradministration

(SMAD) vom 26. Oktober 1945 wurde das Gesetz rechtskräftig. Die Durchführung

der Bodenreform in der sowjetisch besetzten Zone war mit nicht zu rechtfertigenden

Gewaltakten gegenüber den Betroffenen begleitet. Man veränderte

die eigenen Gesetze willkürlich. Güter von Familienangehörigen

wurden zusammengerechnet, um die notwendigen 100 Hektar zu erreichen. Unbescholtene

Großbauern wurden durch Denunziation zu Naziaktivisten gemacht. Dies

geschah besonders in Gebieten mit wenigen Rittergütern, beispielsweise

im Altenburger Land. Ein bei Stalingrad gefallener Gefreiter erhielt den

Status eines Kriegsverbrechers und die Hinterbliebenen wurden enteignet.

Hitlergegnern aus Adelskreisen wurde keine Milde zu teil. Die Enteigneten

mussten sich auf Sammelstellen zwecks Abtransport auf die Insel Rügen

einfinden. Die Überführung von Zwangsarbeitern nach Sibirien

kann nicht belegt werden. Andere Großgrundbesitzer wurden des Kreises

verwiesen oder mussten sich mehr als zehn Kilometer entfernt von ihren

Gütern aufhalten. Letztlich zogen sich die meisten Betroffenen in

die Westzonen zurück. Mit der SPD spielte die KPD die Rolle des Vollstreckers

der Bodenreform, natürlich mit der Rückendeckung der SAMD und

der Roten Armee. Die Vertreter der neu gegründeten Parteien CDU und

LPD (später LDPD) bemühten sich leider erfolglos um eine menschlichere

Abwicklung der Reform. Sogar der Präsident der Provinz Sachsen - später

Sachsen-Anhalt - Prof. Dr. Hübener ging in Einspruch. Ihm lag die

Sicherung der Ernährung besonders am Herzen. Seine Bedenken erlangten

grausame Wirklichkeit, indem die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln

nach dem Rückgang der Agrarproduktion um 25 bis 30 Prozent, verschuldet

durch die Bodenreform, zusammenbrach. Hinzu kam noch eine extreme Witterung

in den Jahren 1946/47. Im Land herrschte eine Hungersnot. Auch in der KPD

gab es gemäßigte Kräfte. So sei es dem Spitzenfunktionär

Edwin Hoernle zu verdanken, dass die Enteignungsgrenze bei 100 Hektar verlief

und nicht - wie von den Sowjets eigentlich geplant - viel niedriger.Nach

der Wiedervereinigung blieb die Bodenreform entsprechend des Einigungsvertrages

bestehen. Beim Rückgängigmachen hätte man altes mit neuem

Unrecht bezahlen müssen. Aber die Nachkommen der Alteigentümer

wollten mit aller Macht eine Rückgabe ihres Eigentums erzwingen.

Vor Gericht gescheitert

Sie scheiterten 1991 vor dem Bundesverfassungsgericht und gingen nach

einer unverantwortlichen Äußerung von Gorbatschow noch einmal

nach Karlsruhe, um 1996 wiederum zu scheitern. Eine Kuriosität der

deutschen Rechtsgeschichte. Die heutige Situation ist, dass die Nachkommen

der Alteigentümer in einem gewissen Umfang entschädigt wurden

und einige den Besitz zurück kauften. Bodenreformlandbesitzer, die

vor 1990 mindestens zehn Jahre in der Landwirtschaft arbeiteten, behielten

das Land als uneingeschränkte Eigentümer. Im Gegensatz zu DDR-Zeiten

konnte es jetzt auch verkauft werden. Das Gleiche gilt auch für die

kleinen Parzellen der Siedler. Allen übrigen Grundbesitz übernahm

die Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH (BVVG), die es weitgehend durch

Verkauf privatisiert hat.

| Entschädigungslos wurde der Grundbesitz enteignet von: | Nicht enteignet wurde der Grundbesitz von: |

| Kriegsverbrechern

Kriegsschuldigen Naziführern Großgrundbesitzern über 100 Hektar

|

Versuchsgütern

Lehranstalten Mustergütern Saatgutwirtschaften Tierzuchtbetrieben Städten und Schulen kirchlichen Einrichtungen |

Im Kreis Grimma wurden 70 Güter enteignet

Während der Übernahme des Landes sollten die Glocken des

gesamten Kreises läuten

Im Kreis Grimma - der damalige Kreis entsprach etwa dem späteren

Muldentalkreis - wurden 70 Güter mit insgesamt 22 246,08 Hektar Grund

und Boden enteignet. Die Fläche gliedert sich folgendermaßen

auf: 14 110,54 Hektar Feld, 6184,41 Hektar Wald, 1026,13 Hektar sonstige

Fläche (Hoffläche, Unland) und 925 Hektar für die Rote Armee.

Die zur Verfügung stehenden 14110,54 Hektar Feld und 2220 Hektar Wald

wurden an 256 landarme Bauern, 1029 Landarbeiter, 541 Umsiedler und 2281

Arbeiter aufgeteilt.

Von dem lebenden und toten Inventar der enteigneten Betriebe erhielten

die Neubauern unter anderem 347 Pferde und 1499 Kühe und des weiteren

576 Pflüge. Die größeren Maschinen, so 105 Traktoren und

66 Dreschmaschinen, erhielt das Komitee der gegenseitigen Bauernhilfe.

Dieses Komitee war der Vorläufer der Maschinenausleihstationen, später

Maschinentraktorenstationen. Die Kreisbodenkommission Grimma ordnete an,

dass am Sonntag, dem 14. Oktober 1945, 14 Uhr, an die landlosen und landarmen

Bauern in einem feierlichen Akt der Boden zu übergeben ist.

Es sollte alles festlich hergerichtet werden, Musik und Gesang waren

erwünscht, Kinderbelustigung und Dorftanz waren angesagt. Ein Kleinbauer

sollte sprechen, während der Übernahme sollten die Glocken des

gesamten Kreises läuten. In Altenhain sprachen der Vertreter der Bezirksleitung

der KPD Grimma Genosse Liebing und der Bürgermeister Kurt Gey (gleichfalls

KPD) von der Freitreppe des Schlosses zu den Neubauern und Siedlern.

Der Kinderchor und die Akkordeongruppe sorgten für die musikalische

Ausgestaltung der Feier. Ein von der Gemeinde besorgter Imbiss vereinte

alle zum frohen Mahl. Abends fanden sich Alt und Jung zum Tanz im Gasthof

Schneiderheinze ein. Alle waren guter Dinge. Wer dachte da wohl an das

Leid der Familie des enteigneten Rittergutsbesitzers.

Die Bodenreform in allen Besatzungszonen

| Sowjetisch besetzte Zone (SBZ) | Amerikanisch besetzte Zone (ABZ) |

| 3,3 Millionen Hektar enteignete

Gesamtfläche. Davon 2,2 Millionen Hektar an 560 000 Bewerber verteilt. |

Zehn bis 90 Prozent der 100 Hektar

übersteigenden Flächen (rund 25000 Hektar) wurden gegen Entschädigung enteignet, konnten aber durch die alten Besitzer wieder gepachtet werden. |

| Britisch besetzte Zone (BBZ) | Französisch besetzte Zone (FBZ) |

| Kaum Enteignungen, sehr bescheidene Siedlungstätigkeit

|

Es blieb den Landesregierungen

überlassen, Betriebe über 150 Hektar zu enteignen (was selten angewendet wurde), sehr bescheidene Siedlungstätigkeit. |

Viele Altenhainer bewarben sich

"Kollektive Bewirtschaftung ist Sabotage an der Bodenreform"

In Altenhain stand das Rittergut - Besitzer Dietrich von Gontard -

mit einer Gesamtfläche von 575 Hektar - davon 312 Hektar Ackerland,

72 Hektar Grünland und 171 Hektar Wald - zur Verfügung. Binnen

einer kurzen Frist hatten sich interessierte Bürger im Gemeindeamt

zu melden. Davon wurde reichlich Gebrauch gemacht, der Not gehorchend,

ohne moralische Bedenken, bewarben sich viele Altenhainer um eine Neubauernstelle

beziehungsweise ein Stück Land. Sachkenntnisse bezüglich der

ordnungsgemäßen Bewirtschaftung von Betrieb oder Parzelle forderte

man nicht.

Dies führte in den späteren Jahren zu geringen Erträgen

und zu häufigen Wechseln der Bauernstellen. Eine Versammlung von Altenhainer

landlosen und landarmen Bauern sowie Umsiedlern - andere Personenkreise

waren nicht zugelassen - wählte die Ortsbodenkommission. Sie bestand

aus Josef Sedlaczek (landarmer Bauer), Georg Reinicke (Steinbrucharbeiter),

Bruno Leipe (Umsiedler aus Schlesien), seit 27. Februar 1945 in Altenhain,

und Max Peter (Steinbrucharbeiter), KPD und damit Vorsitzender der Kommission.

Er war fachlich total überfordert.

Man bezeichnete ihn als "Parteisekretär". Er begnügte sich

mit der Unterschriftsleistung. Die Hauptlast der Arbeiten lag auf den Schultern

von Bruno Leipe. Außerhalb der Kommission übernahmen Willi Treller

und Paul Westphal die Aufteilung des Waldes. Das Rittergut wurde ausschließlich

an Bürger dieses Dorfes aufgeteilt, ausgenommen einer Fläche

an der Gemarkungsgrenze, die Leipziger Siedler erhielten (heute Verein

Sonnenblick). 42 Neubauern erhielten je 6,18 Hektar Ackerland, 0,82 Hektar

Grünland, 20 Hektar Wald und etwa 60 Siedler bis 0,5 Hektar Boden.

Die neuen Eigentümer erhielten den Boden zwar schuldenfrei, hatten

aber eine bestimmte Summe zu entrichten. Sie betrug in Sachsen entsprechend

dem Wert einer Jahresernte Roggen (1000 bis 2000 Kilogramm pro Hektar je

nach Bodenart). Der Betrag musste in einem Zeitraum von zehn bis 20 Jahren

bezahlt werden. Das erste Jahr arbeiteten die Neubauern genossenschaftlich.

Auch in anderen Gegenden wünschte man diese Wirtschaftsform. Es wurde

nicht gestattet. Auszug aus einem Kongressprotokoll: "Jeder Versuch kollektiver

oder genossenschaftlicher Bewirtschaftung ist eine Sabotage an der Bodenreform."

Sieben Jahre später drängte man die Neubauern in die LPG.

|

Ab 1952 erfolgte der Zusammenschluss in LPGs. |

der Kommunistischen Partei Deutschlands im Jahre 1945. |

|

|

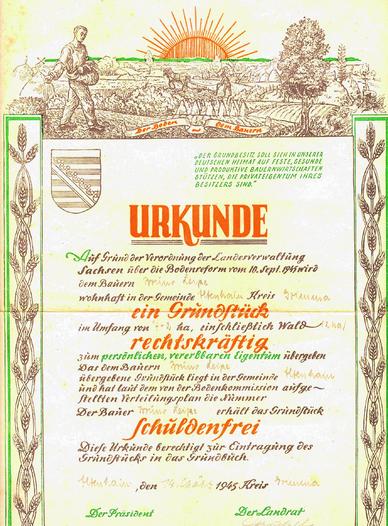

Jeder neue Landbesitzer durch die Bodenreform erhielt eine solche Urkunde.

Texte und Repros: Gerd Misselwitz erschienen in LVZ Muldental 20. September

2010