Siegfried August Mahlmann (1771 - 1826) Bild rechts Das Herrenhaus Obernitzschka oder besser:

|

|

vor 180 Jahren erwarb der Dichter Siegfried August Mahlmann

das Gut Obernitzschka

von Dagmar Schäfer unter: Literatur

vom Schaufenster am Wochenende 06.08.1994

eine Beilage der Muldental Zeitung (1991 - 1998)

Hier soll ein Dichter gelebt haben? Der Besucher des ehemaligen Rittergutes

Obernitzschka oder besser dessen, was davon übrigblieb, kann es nicht

glauben: Arg wenig Lyrisches liegt in der Luft und vor seinen Augen. Vom

Herrenhaus, einem Barockbau aus dem Jahr 1704, 1947 als Steinbruch zur

Errichtung von Neubauerngehöften freigegeben, blieben gerade mal ein

paar Grundmauern und verstreute Reste abgebrochenen Gesteins. Das barocke

Wohnstallhaus, noch immer zur Tierhaltung genutzt und sehr sanierungsbedürftig,

verbreitet Stimmung vergehender Schönheit, die keiner wahrnimmt, begreift

oder achte! Der Gutspark liegt verwahrlost, kaum, daß man ihn erahnt

zwischen prächtigen Bäumen verstecken sich Mauerreste, die den

Blick über die weite, reizvolle Muldenlandschaft freigeben. Neben

Gesteinsquadern winden sich die Überbleibsel einer Treppe: Wohin führt

sie? Auf einem Sockel reckt sich ein Holunderbusch, zu Füßen

umspült von äuberlich gezogenen Kartoffelfurchen - stand hier

einst die Gedenktafel für Siegfried August Mahlmann, den sächsischen

Dichter und Publizisten, Freimaurer und Gelehrten?

Im Festungsgefängnis Erfurt

Das Jahr 1813 setzt Mahlmann hart zu. Am 31. März rücken

russische Truppen in Leipzig ein, stellen die von Mahlmann geleitete "Leipziger

Zeitung" sofort unter Zensur. Mahlmann wird zum kaiserlich - russischen

Adjutanten von Orloff beschieden, der ihm eröffnet, daß die

Zeitung von nun ab unter seinen Befehlen stehe. Mahlmann ist nicht unglücklich

darüber, daß die französische Herrschafft über die

Zeitung vorbei zu sein scheint. Im April bringt die „Leipziger Zeitung"

fast täglich Aufrufe an die sächsische Bevölkerung, sich

den Verbündeten anzuschließen. Doch dann wendet sich das Blatt:

Napoleon siegt Anfang Mai bei Lützen, die Franzosen ziehen wieder

in Leipzig ein. Eilig verläßt Mahlmann die Stadt, wagt sich

erst zurück, als der sächsische König wieder in Dresden

eintrifft. Zwar ist er den Franzosen ganz gefügig, diese aber warten

nur darauf, ihm seinen Abfall zu vergelten. Eine harmlose, nebensächliche

Anzeige dient als Vorwand, Mahlmann antifranzösische Gesinnung vorzuwerfen.

Am 24. Juni 1813 wird er ins Festungsgefängnis Erfurt abgeführt.

„Frech, mit Desopten Gewalt, ohn' Untersuchung und Recht", dichtet er später.

An die Kerkerwände findet er einige seiner Gedichte geschrieben und

holt sich neuen Mut. Als man ihm aber mitteilt, daß er bis zum Ende

des Krieges seiner Freiheit beraubt bleiben soll, ist er dieser Last nicht

gewachsen. Völlig zusammengebrochen schreibt er: „Meine Gesundheit

erliegt, ich fühle mich krank der tiefste Kummer und Schmerz verzehrt

meine Kräfte ... Nur baldige Hilfe kann mich retten... "Mahlmanns

Frau gelingt es, am sächsischen Hof die Freilassung zu erwirken, am

2. Juli öffnet ihm der Kommandant das Gefängnis, Mahlmann kehrt

nach Leipzig zurück. Doch seine Lage bleibt unsicher. Von nun an überwacht

ein französischer Agent, was in der „Leipziger Zeitung" erscheint

Die Schlacht bei Leipzig ändert wiederum altes: Die russisch - preußischen

Zensoren kehren zurück. Doch Mahlmann schwelgt viel zu sehr in der

Freude über Napoleons Niederlage, um den neuen Druck so schnell zu

spüren. Doch Mahlmanns Freude währt nicht lange. 1814 beginnt

der Wiener Kongreß, bald schon kommt die Nachricht, Sachsen werde

geteilt. Mahlmann ist empört und wie vernichtet. Den jährlichen

Festversammlungen zum Jahrestag der Völkerschlacht bleibt er von nun

an fern. Wieder einmal sind seine Hoffnungen zerstört. Freiheit, Gleichheit,

Brüderlichkeit - Mahlmann sieht sie ins Grab gesunken:

„Selig die Toten! Sie ruhen und rasten/Von quälenden Sorgen, von drückenden lasten,/Vom Joche der Welt und der Tyrannei/Das Grab, das Grab macht allein uns Frei. Ueber der Erde, da wallten die Sorgen, Im Schoße der Mutter ist jeder geborgen“!/O Nacht des Totes, du bettest weich!/Das Grab, das Grab macht allein uns gleich.“

Sehnsucht nach ländlicher Ruhe

Als politischer Publizist in aufgeregten Zeilen stets an gefährdeter

Stelle stehend, müde und enttäuscht vom ewigen Auf und Ab der

politischen Ereignisse, erschöpft vom ständigen Zwang, sich den

Lebensunterhalt erschreiben zu müssen, sehnt sich Mahlmann nach Ruhe,

nach ländlicher Abgeschiedenheit Leipzig, die Stadt die mit seinem

Schaffen untrennbar verknüpft ist, hat er satt. Harte Worte findet

er Hier brenne kein anderer Altar als der des Eigennutzes, hier herrsche

kein anderer Gott als der der Diebe und Kaufleute. Stets hat Mahlmann in

Leipzig zwischen Hoffnung und Enttäuschung gelebt. Hierher kam er

als 18jähriger, froh, der engherzigen

Internatserziehung in der Grimmaer Fürstenschule entronnen zu

sein. hier begeisterte er sich als Student der Rechtswissenschaften voller

Leidenschaft und Freiheitsdurst für die französische Revolution.

Hier in Leipzig erhob er, der Bürgerliche, seine Stimme gegen das

leichtfertige Leben an den Höfen, gegen die konservativ- bürokratische

Selbstverwaltung, ja gegen die Fürsten und die Monarchie selbst Noch

als herzoglich – gothaischer und königlich - sächsischer Hofrat

verhöhnte Mahlmann mit Bürgerstolz Adel und Hofleute. Frank und

frei sagte er seine Meinung - als freisinniger, demokratisch fühlender

Mann. Hier in Leipzig begrüßte er den Einmarsch der französischen

Truppen, hier bejubelte er 1806 Napoleon als ersehnten Friedensbringer

und Erfüller des Humanitätsideals. Nach dem Friedensvertrag von

Tilsit, der Sachsen zum Königreich erhob und mit dem Herzogtum Warschau

verband, Preußen aber seiner Vormachtsstellung beraubte, dichtete

Mahlmann begeistert:

„Da kam der Held, vor dem Sich Völker beugen,/ Dem Gott Europas Zepter gab,/ Er kam und sah – und alle Donner schwiegen/Und aller Völker Macht zersteubt!/ Der Sieg ist ihm getreu, der seine Bahnen brach,/Vor ihm geht Schrecken her, doch Großmut folgt ihm nach“

Hier in Leipzig fühlte er sich als sächsischer Weltbürger, leitete in diesem Sinne zunächst die „Zeitung für die elegante Welt", später die „Leipziger Zeitung". Doch dann setzte seine Enttäuschung ein: Mahlmann spürte die französische Despotie.

Letztes Ziel: Obernitzschka

Leipzig, die Stätte seiner Hoffnungen und Enttäuschungen,

will Mahlmann nun verlassen. 1814 kauft er das Gut Obernitzschka, malerisch

an der Mulde zwischen Grimma und Wurzen gelegen. 43 Jahre ist er erst alt,

und doch neigt sich sein Leben bereits. Noch einmal setzt er sich ein Ziel,

verwaltet mit Umsicht und Sorgfalt sein Gut, treibt mit geradezu jugendlichem

Eifer Naturkunde, Physik, Chemie und Astronomie. Noch einmal hört

er Vorlesungen an der Leipziger Universität, tragt eine wertvolle

Sammlung astronomischer und physikalischer Instrumente zusammen. Seine

literarische Tätigkeit ruht nun fast vollständig, nach Leipzig

kommt er kaum noch. Er sucht seine Ruhe nur noch in den Wissenschaften.

Aber er findet sie nicht Sein athletischer Körper, scheinbar wie geschaffen,

jede Last spielend zu tragen, beginnt er zu kränkeln. Die Folgen eines

Sturzes vom Pferd beschleunigen den Verfall. Als ob Mahlmann seinen nahen

Tod ahnt, gibt er 1825 seine

gesammelten Gedichte heraus. Am 17.Dezember 1826 stirbt er, erst 55jährig

und wird auf dem Alten Johannisfriedhof in Leipzig begraben

Wer kennt Mahlmann?

Freilich, Überragendes hat er nicht geschaffen. Als Typus eines

gebildeten Sachsen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, als Kosmopolit

und Kriegsgegner aber hat er wohl Erinnerung verdient, ganz im Sinne seiner

eigenen Worte: „Wer geendet im edlen Bestreben, verdient im Herzen der

Nachwelt zu leben!" In Nitzschka ist von dieser Erinnerung heute nichts

zu spüren. Wer im Gut zwischen Dunghaufen, Schrottplatz und Unkrautgarten

wandelt, der begreift: Nicht nur fehlende Mittel bedrohen Kultur - Vergessen

und Gleichgültigkeit mindestens ebenso.

Siegfried August Mahlmann (1771 - 1826) Bild rechts Das Herrenhaus Obernitzschka oder besser:

|

|

August Mahlmann (1771 – 1826)

ein Patriot des Wurzener Landes, lebte lange Jahre

in Nitzschka. Er war ein mutiger Kämpfer gegen die französischen

Unterdrücker. Als Herausgeber und Redakteur des „Intelligenzblattes

der Zeitung für die elegante Welt" brachte er offen und versteckt

seinen Widerwillen gegen die Franzosen zum Ausdruck. Im Jahre 1813 wurde

er dafür einmal für kurze Zeit in Gefängnishaft genommen

(siehe LVZ [Kreis Wurzen] vom 6. Juli 1956).

Der Ausgabe vom 6. Januar 1810 seiner Schrift entnehmen

wir nachfolgenden interessanten Beitrag, worin Mahlmann die „Zuckerfabrikation

aus Runkelrüben" aufs stärkste befürwortet, um dadurch den

verteuerten Zuckerimport einzuschränken.

„An Patrioten!

Bei dem immer höher steigenden Preise des westindischen

Zuckers, ist es Sache des Patrioten, Staats- und Landwirths, alles zu thun,

um eine Unternehmung zu begünstigen, welche ganz dazu geeignet ist,

durch Ihre großen Vorteile, die darauf gewandten Kosten und Bemühungen

zu belohnen. Dieß ist die europäische Zuckerfabrikation aus

Runkelrüben, welche in dem kürzlich erschienenen Werke: „Die

europäische Zuckerfabrikation aus Runkelrüben, in Verbindung

mit der des Branteweins, Rum's, Essigs, Kaffee’s u.s.w. aus ihren Abfällen

besichrieben und durch Kupser erläutert von F. Achard, Direktor der

Berl. Akademie, 3 Theile in gr. 4to. Leipzig, bei J. C. Hinrichs, 6 Thaler",

so vollständig als gründlich beschrieben, und durch zehn große

Fol. Kupfertafeln erläutert sind, daß man weiter nichts wünschen

darf, als eine durchgängige Beherzigung der Wichtigkeit dieses Werkes,

und Nachahmung derer, welche nach Anleitung desselben die Zuckerfabrikation

aus Runkelrüben mit dem besten Erfolg im Großem eingeführt

haben, als der Freiherr von Lorenz bei Wurzen, und der Major von Koppy

auf seinen Gütern in Schlesien, welcher über 20 000 Centner fabricieren

läßt; wo sich aus den Versuchen ergibt, daß der feinste

Zucker zu allen Zeiten das Pfund um 6 Gr. gegeben werden, und folglich

mit den westindischen, wenn er auch noch so wohlfeil ist, Preis halten

kann. Die Abfälle sind überdies noch zur Fabrikation des Rums,

Branteweins, Essigs, so wie zur Viehzucht, Dünger u.s.w. vortrefflich

zu benutzen. Proben von Runkelrüben-Roh-Candis und raffinirten Zucker,

ingleichen Syrup, Rum, Essig, Tabak, Caffee u.s.w. sind bei dem Verleger

des Werks J. C. Hinrichs in Leipzig, in Augenschein zu nehmen, und werden

bei direkter Verwendung mit 6 Thaler baar mit dem Werke zugleich verabfolgt,.

Man fordert daher alle Patrioten zur Unterstützung dieser Unternehmung

auf, und gibt ihnen zu bedenken, welche Summe durch die Kultur dieses Produktes

dem Lande erspart, und zum anderweitigen Besten verwendet werden können!"

aus Rundblick 1. und 15. August 1956 Nr.: 15/16 3. Jahrgang Doppelheft

Siegfried August Mahlmann

|

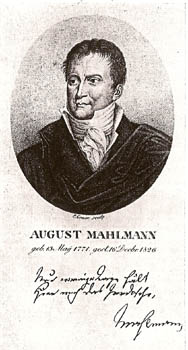

Heute kann ein Bild des Schriftstellers gebracht werden. Bilder von Mahlmann sind selten. Das hier gezeigte findet sich als Stahlstich im „Neuer Nekrolog der Deutschen", IV. Jahrgang, 1826, l. Teil, Ilmenau, Bernhard Fr. Voigt, 1828. Die Wiedergabe zeigt die Originalgröße des Stichs. Mahlmann war Jurist. Nach längeren Reisen in seine Vaterstadt zurückgekehrt, übernahm er von 1805 bis 1816 die Redaktion der „Zeitung für die elegante Welt". 1810 erhielt er die Pacht und Administration der „Leipziger Zeitung", die er 1818 aufgab, um sich auf seine ländlichen Besitzungen zurückzuziehen. Er verfaßte „Erzählungen und Märchen", auch geistliche Lieder. Zu seinen dramatischen Dichtungen gehörten die Parodie „Herodes von Bethlehem" ferner die Lustspiele „Der Geburtstag" und die „Liebesproben". Viele seiner Lieder sind vertont worden, so auch das „Abendlied an Minna", in dem es heißt: „Wie hängt die Nacht voll Welten! Wie glänzt der Abendstern,

Er blickt mit Vaterliebe aus diesem Sonnenmeer,

und so weiter. |

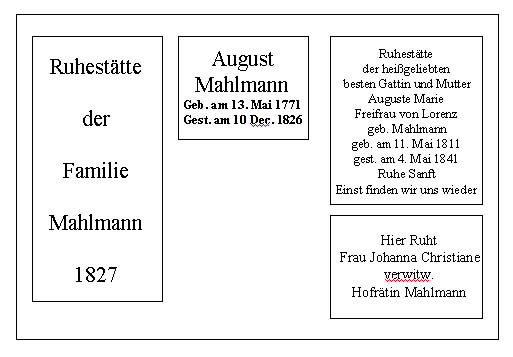

Foto aufgenommen am 16. Mai 2008 auf dem alten Johannisfriedhof

in Leipzig

das Grab befindet sich an der Rückwand zur Gutenbergschule

und HTWK Leipzig

der alte Johannisfriedhof befindet sich hinter dem

Grassimuseum

und dem Straßendreieck Prager Straße;

Täubchenweg; Gutenbergplatz

Garbinnenschrift

Siegfried August Mahlmann

Schriftsteller, Verleger.

1793 Hofmeister in Riga

1805 Redakteur der "Zeitung für die Elegante

Welt"

1810 Leiter "Der Leipziger Zeitung"

hatte das Schloss Nitzschka von 1814 - 1826 seinem Todesjahr inne

durch Verheiratung seiner Tochter

ging es an Baron von Lorenz auf Burkartshain über

bis 1858

(siehe Grabinnenschrift)

Sonstiges:

um 1853 war Wilhelm Knauf (1795 - 1860) Förster

auf dem Rittergut Mahlmann in Obernitzschka

Quelle: Familienverband Knauff,f,ft e,V.

siehe auch unter Personen Mahlmann